| 大変化 |

・用語。

・2040年、4月2日。国際標準時間、13:24:08に起きた、謎の天変地異。

・高度501.9624フィート(約153m)から100km上空の熱圏まで、

全ての航空機が飛行不可能になり、飛行中の飛行機は全て墜落。

・高々度旅客機も再突入時に全て墜落、続く大混乱で全世界で2千万以上の人間が死んだ。

・以後、2060年現在に至るまで、人類は空を飛ぶことを許されていない…… |

|

|

|

|

| 1世紀の後退 |

・経済用語。

・『失われた20年』……のようなもの。

・大変化により、科学・経済・社会……その他諸々の有り様が、

総合的に見て100年は後退したことを言う。 |

|

|

| ヴェーゲナー効果 |

・Wegener

・気象用語・学術用語。

・俗称『アルテミス効果』。

・高度501.9624フィート(約153m)から100kmまでの

航空機が飛行不可能な現象を言う。

・気象学者『ヨハン・ロータル・ヴェーゲナー』の名前から。 |

|

|

| ヴェーゲナー高度 |

・気象用語・学術用語。

・俗語・隠語でいうところの『アルテミス高度』『アルテミスの処女膜』。

・『息苦しい空』……とも

・高度501.9624フィート(約153m)から100kmまでの、

飛行不可能高度の学術的正式名称。 |

|

|

| PD |

・俗語。

・プレスダウンの略。

・飛行不可能高度である『ヴェーゲナー高度』が、時折高度0mまで下りてくる現象を言う。

・バスケットボール用語ではなく、文字どおり『プレス機が下りてくる』ことから。

・各飛行艇、飛行場、管制塔などには、

この現象を関知する『PDセンサー』が装備・設置されている。

・『PD警報』が発せられると、すぐに着水しなければ墜落することになる。 |

|

|

|

|

| ヨハン・ロータル・ヴェーゲナー |

・人名。

・ドイツ人。

・気象学者。

・大変化による飛行不可能高度の正確な高度・領域を史上初めて測定した人物。

・ゲームスタート時も存命中。 |

|

|

| 第三新東京国際空港……の放置地 |

・通称『江戸湾ズ基地』又は『江戸湾ズ空軍基地』。単に『江戸湾ズ』とも。

・航宙自衛隊と高々度旅客機の共同飛行場となる予定だったが、

大変化により航空機の発着が不可能になり放置されている。

・2060年現在では、飛べない飛行機野郎の吹きだまり。

(現在10の航空会社がたむろしている)

・現在、1番から10番スポット(駐機場)とハンガー(格納庫)が

各航空会社に使われている。

・空港上空のトラフィックは0に等しい。

国内外を問わず、飛んでくる飛行機は滅多にない。

・管制塔(タワー)。

・滑走路(ランウェイ)。

(1万mのA滑走路『34L/16R』とC滑走路『34R/16L』。

6000mの横風用のB滑走路)

・誘導路(タキシーウェイ)。

・駐機場(エプロン)。

・格納庫(ハンガー)

・ターミナル、及びターミナルホテル(一部未完成)などで構成されている。

・東京管区気象台所属、第三新東京航空地方気象台。

・ATISの周波数は128,8MHz(羽田空港と一緒)で、

更新間隔は1時間(羽田は30分)。

・コールサインは、『NewTokyo3rd』

・発着機が物凄く少ないので、タワー&グラウンドを同じ担当部署で賄っている

(ローカル管制)。

・管制官は通称『東京ローズ』という謎の女性。 |

|

|

|

|

| 東京ローズ |

・江戸湾ズ管制塔の、航空管制オペレータの通称。

・とてもとても魅力的な女性の声……という以外、他一切不明の謎の女性。

・江戸湾ズに飛来した飛行艇乗りが、みんなメロメロになるという声の持ち主。 |

|

|

| 江戸湾ズ基地の航空会社10社 |

1.帝都航空。

・関東航空改め・老舗の航空会社、大変化の後も経営規模を縮小して、

細々と営業している。

・代表『香取小五郎』

・正操縦士『野原まこと』

・副操縦士『先島英人』

・メカニック『田代謙二』 |

|

2.大日本航空。

・名前の割に一番貧乏な会社。社長がメインパイロットとメカニックを兼ねている。

・代表『岡元大治』

・正操縦士『岡元大治』

・副操縦士『西武則』

・メカニック『岡元大治』 |

|

3.江ノ島航空運輸。

・一家で経営している小さな航空運輸会社。

・代表『草間雄一朗』(父)

・正操縦士『草間しおり』(姉)

・副操縦士『草間さおり』(妹)

・メカニック『草間さちよ』(母) |

|

4.久保航空運輸。

・主人公ハルたちの会社。

・2機のペリカンをドライリースで保有・運用。

1番機旅客用『新川西NGFB−001A』、2番機貨物用『新川西NGFB−001B』。

・代表『久保亜紀子』

・正操縦士『桂桂馬』

・副操縦士『田島ハル』

・メカニック『J・J・リドレー』

・コールサイン『Kubo 01』(クボワン)

久保航空運輸はエアライン『航空会社』なので、

会社名+便名がコールサインとなる。 |

|

5.関西航空(支社)。

・関西に本拠を持つ大手(と言っても大変化の後は大した大きさではないが)

航空会社の関東支社。

・代表『東小路元親』

・正操縦士『鈴木真一』

・副操縦士『藤堂虎夫』

・メカニック『白石勇磨』 |

|

6.アメリカン・エアー。

・名前が名前だが、日本の会社。アメリカかぶれの社長が命名。

・代表『中岡真』

・正操縦士『大曽根収』

・副操縦士『倉田智宏』

・メカニック『ルドルフ・ベンドルフ』 |

|

7.トキワ貨物。

・代表『常磐源三郎』

・正操縦士『オーランド・ライカー』

・副操縦士『南史門』

・メカニック『北川さよ』 |

|

8.大神飛行機。

・代表『大神博之』

・正操縦士『トーマス・カフスマン』

・副操縦士『山田トチロー』

・メカニック『中津川健太郎』 |

|

9.スペース・オーシャン・トラベル。

・代表『黒木隆史』

・正操縦士『道岡騎士』

・副操縦士『野間惣一郎』

・メカニック『冴島とおる』 |

|

10.竹芝航空。

・伊豆諸島・八丈島・小笠原諸島便の運行会社。通称『竹芝桟橋』。

・機体と正副操縦士、メカニックは、通常『八丈島』と『小笠原』に待機している。

(代表と事務所のみが、江戸湾ズに在)

・伊豆諸島・八丈島・小笠原で急病人が出ると、飛んでいって、

本土の病院に運ぶのが主な仕事。

・そのため、伊豆諸島・八丈島・小笠原諸島の各町村と契約を結んでいる。

・通常の人と貨物の輸送に飛行艇を使う場合、他の飛行艇会社が利用される。

・代表『日野均』

・正操縦士『中本知人』

・副操縦士『有本哲夫』

・メカニック『佐々木洋二』 |

|

|

|

|

| 高々度旅客機 |

・大変化以前に、成層圏以上を飛んでいた旅客機の通称。

・一般には、『ザ・ロッキード・マーティン&ボーイング・カンパニー』社の、

LB−909『スターバード』を指す。

(ロッキード・マーティンとボーイングは、2025年に合併)

・アルテミス効果で地球が覆われた現在は、全て飛行不能になった…… |

|

|

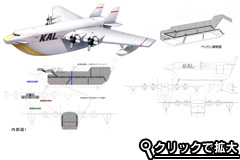

| ペリカン |

・江戸湾ズ基地に『たむろ』する航空会社の大半が使用している、

ベストセラー大型飛行艇の通称。

・ユッタリしたユーモラスな外観から『ペリカン』の愛称で親しまれている

・日本の新川西航空産業が、大変化のあと開発・販売した

・正式名称『新川西NGFB−001』

・現在001A〜001Dまでの4機種の派生型がある。

・高い巡航速度、低空での安定性、外洋での着水性能およびそれに耐えうる

機体強度、長大な航続力を主眼に開発された。

・その半面、機体が大型化したために、離水距離、着水距離などが従来機よりも

伸びている。

・一世紀ぶりに『二式飛行艇』を超えたと言われる傑作機。

・新素材の発明・採用により、二式飛行艇よりも大型になっている

にもかかわらず、自重は軽い。

・航続距離が長めなのは、東京から新潟に行くにも、ぐるりと津軽海峡を

回って行く必要があるため。

(2060年現在、航空法により、地上上空での飛行は禁止)

・久保航空運輸を始め、江戸湾ズの8社が、ドライリース(機体のみのリース)で

運用している。

・操縦には、国際飛行艇免許I類『大型ライセンス』が必要。

・エンジン-PWJ−200(プラット&ホイットニー・ジャパン)

アドバンスドターボプロップ6390馬力×4。

・全幅 - 38.5 m

・全長 - 37.2 m

・全高 - 11.0 m

・自重 - 15,800kg

・最高速度 404 kt(約 750 km/h)

・巡航速度 356 kt(約 660 km/h)

・航続距離 8800 km

・離水滑走距離 - 560 m

・着水滑走距離 - 640 m

・離陸速度 116 kt(約216 km/h)

・離水速度 87 kt (約161 km/h)

・最大乗員32名(操縦士1名、副操縦士1名)+(機体右側に2列20座席と、

左側に1列10座席)

・グラスコックピット。

・操縦系はフライ・バイ・ライト(光ファイバーを利用した、フライ・バイ・ワイヤ)。

・また搭載余力があるため、予備として油圧式の80年以上前の操縦系統も

搭載している。

・予圧キャビンを採用(150mしか飛べないのに――である!)。

・非常に贅沢な(そしてデカイ)、汎用性とサバイバル能力の高い飛行艇

(ある意味オーバースペック)。

・傑作双発旅客機『YS−11』の大きさが、

・全幅 - 32.0 m

・全長 - 26.3 m

・全高 - 8.96 m

なので、(双発機と四発機の違いはあれど)機体の大きさが分かる。 |

|

|

|

|

| 新川西航空産業 |

・企業名。

・傑作飛行艇『ペリカン』を開発・販売している会社。

・会社の設立者で主任技師でもある社長が、

『二式飛行艇』を開発した『川西航空機』にあやかって会社名を付けた。

・元祖川西との関係はなし。 |

|

|

| ガーゴイル |

・EADS(イーエーディーエス、European Aeronautic Defence and Space Company)から独立した、

小航空機メーカー『エアロ・スペース・ヨーロピアン』社製の飛行艇。

・正式名称『ASE−2100』。

・22世紀の飛行艇を目指して開発された。

・といっても、航空産業自体がとてつもない斜陽産業なので、受注数は酷く少なく、

江戸湾ズにも機体の売り込みのセールスマンが度々訪れている。

・『ペリカン』に比べて小型で小回りが効き、離水、着水距離が短く、低燃費で(以上長所)、

最高速度、巡航速度、航続距離で劣る(以上短所)。

・アルテミス効果下の飛行を前提にしているので、与圧キャビンはない。

・『江戸湾ズ基地』では、長距離飛行を行わない『竹芝航空』が採用している。

(それでも航続距離は5000km弱ある)

・国際飛行艇免許II類『中型・小型ライセンス』でも操縦できるのも売りの一つ。

・久保航空運輸の久保亜希子社長は、『名前が悪い……』と採用を渋っている模様。

・乗員 - 11人

・全幅 - 34.15 m

・全長 - 34.25 m

・全高 - 10.06 m

・最大離着陸重量 - 49.7 t

・最大離着水重量 - 44.0 t

・エンジン - ロールスロイス AE3500J ターボプロップ×4

・出力 - 5,110 shp×4

・最大速度 - 315 kt(約 580 km/h)

・巡航速度 - 260 kt(約 470 km/h)

・航続距離 - 4,700 km(約 2,500 海里)

・離水滑走距離 - 270 m (43 t時)

・着水滑走距離 - 300 m (43 t時) |

|

|

| ASE |

・企業名。

・エアロ・スペース・ヨーロピアン社。

・飛行艇『ガーゴイル』開発・販売している小さな航空機メーカー。

・販売網拡大のために、極東の日本にまで『船』でセールスマンを派遣している。 |

|

|

| 宇宙エレベータ建造&運営プロジェクトの名前&その意義 |

・プロジェクト・ダイダロス。

・ダイダロス計画。

・大工神計画。

・工匠神計画etcetc。

・国際共同プロジェクト。

・基礎研究・開発・試験・予算策定の『フェイズ01』と、

実際にエレベータを建造する『フェイズ02』に分けられる。

・大変化の20年前、2020年に正式スタート。

『フェイズ01』の基礎研究、開発、実機試験、予算策定など、以後15年を費やす。

・2035年、15年に及ぶ基礎研究・開発・テストを終えて、

『フェイズ01』に移行。『ISS−5』『クレータ01』など建造開始。

・2040年、宇宙エレベータ建造開始。

ケーブル作業船『アルゴー01』が地球に向けてケーブル射出のまさにその時、

大変化が起こり、計画は頓挫。以後中止。

・2055年、静止軌道上で放置されていた『アルゴー01』、突如再起動。

地球に向けてケーブル射出、自身は上昇し、当初の予定通り10万km上空まで移動。

ダイダロス計画、再開。

・宇宙エレベータ計画は当初、

『ロケットに代わる安価な宇宙行き手段の確立』が目的であり、

それ故に各国・各企業の思惑の違いにより

(ロッキードやグラマンなどの巨大ロケット開発企業は、

宇宙エレベータプロジェクトを歓迎しない。

それらと契約しているNASAも)

プロジェクトは遂行多大な影響が出たが、

大変化が起こりありとあらゆる人工物の飛行が不可能となった2060年では、

『人類生存のための希望』になった。

(宇宙空間および資源を利用できなければ、

人類の衰退は目に見えており、現に衰退している『1世紀の後退』)

・特に、気象・通信など各人工衛星に寿命が来ており、

(通常、人工衛星の開発&運用は10年単位。大変化以来20年新しい衛星は打ち上げられていない)

衰退に拍車を掛けている |

|

|

| ユーリ・アルツターノフ基地 |

・ダイダロス計画の総司令本部が入っているビル及び、その周辺の関連施設。

・日本の東京湾の埋め立て地にある。

・旧羽田空港の近くであり、東京湾に面していて、非常に海空の便がよい……よかった、大変化前で。

・1960年(つまりゲーム開始年のちょうど100年前)に、

ソ連の科学者『ユーリ・アルツターノフ』が、

初めて『宇宙エレベータ』の構想を提案したことから命名された。

・日本にあるのに、ロシア人の名前の基地で、当初『違和感がある』と物議を醸した。

(他にアーサー・クラーク基地という案もあった)

・2060年現在、ミッションの直接の管制センターとしての機能は、

『クレータ01』や、それにに近いサン・アントニオ共和国やオーストラリアのパースに移行している。

(これは、大変化により通信衛星などが使用不能になり、

できるだけアースポートに近い場所に管制センターを設ける必要が出たためである)

・アルツターノフ基地は、ゲーム開始時は、研究・開発・訓練の基地なのである。

・星野建夫はここに勤務していて、田島ハルと出会うことになる。 |

|

|

|

|

| NASAの憂鬱、ジレンマ、没落、そしてどうにか復活 |

・言わずとしれた、アメリカ国立航空宇宙局。

・世界最大の宇宙開発団体。

・しかし、宇宙エレベータに関しては、

それまであまりにもロケット偏重の計画できたために方向転換が効かず、

ダイダロス計画の初期には参加せず。

・NASAのプロジェクトスケジュールは、20〜30年先を見越して立てられる。

・それまでの予算をコツコツと獲得し、ロケット開発企業に設計と開発を発注するのである。

・したがって、すぐに宇宙エレベータに予算を振り分けることなどできず(組織の硬直化)、

ダイダロスプロジェクトには乗り遅れる。

・大変化後、あらゆる航空産業が没落し、NASA自身も解体され掛かったが、

ダイダロスプロジェクトが再開されたことにより、どうにか解体を免れることができた。

・しかし、『出遅れ』自体はどうしようもなく、

ダイダロス計画でのNASAの立場は相対的に高くはない。 |

|

|

| 日本の影響力 |

・NASAとは違い、ダイダロス計画での日本の影響力は大きい。

・H−2型ロケットの商業化がコスト高によって上手く行かず、

かろうじて宇宙ステーション補給機(HTV)が利益を上げている程度。

それも汎用性となにより政治力の面で、

NASAの第二世代軌道往還機(スペースシャトルの後継機・CEV)に押され気味。

予算規模および人命優先の思想から中国の宇宙開発にも追い抜かれ、

日本の航空宇宙事業は、逆転の一打を狙っていたので、

渡りに船で計画に参加。

以後主導的立場になっている。

(要するに『これ以上ロケット飛ばしても、他の国には勝てねーよ』的な考えから、

ダイダロス計画に積極的に参加した)

・NASAとは違い、宇宙開発機構の組織が小さかったために、

ロケット主義から転換は比較的楽だった。

(元々人命尊重の面で、有人ロケットや軌道往還機には、

他の国に比べてそれほど資金を出していなかった)

・そのため、ダイダロス計画では一番大きな予算を出資し、

羽田や、第二新東京国際空港に近い埋め立て地に、

総本部『ユーリ・アルツターノフ基地』を誘致することが出来た。 |

|

|

| ダイダロス01 |

・人類初の宇宙エレベータの名前。

・正式名称:宇宙エレベータ『ダイダロス01』。

・オーストラリアのはるか西、南インド洋の洋上に建設中。

・これは熱帯性低気圧の影響を受けないようにするためである。

・近海に『サン・アントニオ共和国』があり、江戸湾ズのコールガール、マリアの故郷でもある。 |

|

|

| アイテール01 |

・ユーリ・アルツターノフ基地内にある、『初期のミッション管制センター』。

・『大変化』までは、日本に管制センターがあった。

・『大変化』以後は、通信衛星などが使用不能になり、

オーストラリアのパースや、『クレータ01』に管制機能が移された。 |

|

|

| 第5国際宇宙ステーション |

・ISS−5。

・国際プロジェクト、ダイダロス計画の専用の国際宇宙ステーション。

・大変化の3年前、2037年に完成。

・以後2年のテスト&改修を経て、ダイダロス計画『フェイズ02』に使用される。

・地球低軌道上にある。

・研究施設などがないため、規模は他のISSよりも小さい。 |

|

|

| 軌道往還機 |

・スペースシャトルの後継機。

・『CEV』とも。

・大変化前まで、これがスペースシャトルの代わりに地球低軌道まで物を運んでいた。

・日本の宇宙ステーション補給機(HTV)とは違い、有人。 |

|

|

| ペントハウス・ステーション |

・宇宙エレベータの宇宙側ステーションの名前。

・正式名称:ペントハウス・ステーション『オリュンポス01』。

・地球上空約10万km、ケーブルの先端にある施設。

・『遠心力』による重力が働いているため、重さを感じる(このため、地球は頭の上に見える)。

・さらに数km先に、宇宙船のドッキングポートとカウンターウェイトがある

(使用済みの『アルゴー01』)他。

・ドッキングポートから発進する宇宙船は、地球と宇宙エレベータの遠心力によって、

スリング(投石機)から発射されるような状態にあり(スリングショット効果)、

それほどの推力は必要としない。

(月に宇宙エレベーターが建造されている場合、そのペントハウス・ステーションまで数時間。

直接月面に着陸でも1日で到着してしまう) |

|

|

| ジオ・ステーション |

・宇宙エレベータの静止軌道上ステーションの名前。

・正式名称:ジオ・ステーション『アテナイ01』。

・地球上空約3万5000km、静止軌道上に建造される予定。

・ケーブル設置完了後、宇宙エレベータ自体を使って建造される。

・通信施設、燃料貯蔵庫、食料貯蔵庫、修理・補修施設、

宇宙ステーションの基本機能モジュールなどから成り立つ予定。

・地球による引力とエレベーターによる遠心力の中間にあるため無重力。

(地球は足の下に見える)

・これより上に登ると、再び重力(今度は引力ではなく遠心力による)が発生する。

・非常に巨大な施設。 |

|

|

|

|

| クルーザー |

・宇宙エレベータのクルーザー(ゴンドラ)の名前。

・正式名称『オデッセア01』。

・最初期型の宇宙エレベータのクルーザー。

・約20tの大型ゴンドラ。

宇宙エレベーターのケーブルを上下する。

(のちに商業運用されるものは、200t)

・のちに運用される商業&観光用のクルーザーは豪華でかなりの大きさだが、

星野建夫が乗り込む最初期型は宇宙飛行士&作業員向けで、

それほどの大きさではない。

・2日おきに13tの物資を宇宙に上げる能力を持つ。

・『クレータ01』からのレーザー照射をリフレクターで受けて発電し、

上昇、下降する(ビーミング推進)。

・最終的には、1本のケーブルに最大6基のクルーザーが稼働する。

・マイクロ波型のビーミング推進(高出力だが収束性が悪い)、

レーザー型のビーミング推進(低出力だが収束性が良い)。

・10万kmを上下する宇宙エレベータには、レーザー型の収束性の

高い装置の方が良い。

・運行速度、約200km/h。

・地球低軌道(LEO)まで、1時間強。

・ジオ・ステーション『アテナイ01』建設予定高度

(静止軌道上:GEO:3万5000km)まで、約7日。

・ペント・ハウスステーション『オリュンポス01』の建設予定高度

(ケーブル末端:10万km)まで、約12日……で上昇する。

(地球から離れるほど、上昇速度はあがる) |

|

|

|

|

| アラクネー |

・宇宙エレベータのケーブル施設機(作業用クルーザー)の名前

・約1tの、ケーブル補強用のクルーザー。

・ギリシア語の『蜘蛛』の意。

・ケーブルを上下して、より『太い』ケーブルを織ることから。

・『アラクネー001』から『アラクネー288』までの288機が存在し、

使い捨てで、使用後は宇宙側で重り、アンカーとなる。 |

|

|

| アルゴー01 |

・宇宙エレベータのケーブル施設用作業宇宙船の名前。

・軌道往還機(スペースシャトルの後継機)で地球低軌道(LEO)のISS−5まで打ち上げられ、

組み立てられるケーブル施設作業用宇宙船。

・ケーブル施設完了後は、高度10万kmまで上昇、カウンターウェイトとして再利用されている。

(ケーブルの施設機&巻き上げ機ワインディングマシン……

つまり10万kmのケーブルドラム付きの宇宙船)

・最終的には、より多機能な本物のペントハウス・ステーション『オリュンポス01』に置き換えられる。

・2040年、地球に向けてケーブルを射出しようとしたまさにその時、『大変化』が起こり、射出は中止、

搭乗クルーはその後地球に帰還できずに殉職。 |

|

|

| ハイパー・カーボン・ナノ・チューブ |

・カーボン・ナノ・チューブ(CNT)の強化改良型。

・この素材があって、初めて宇宙エレベータが建設可能になった。 |

|

|

| 宇宙エレベータ作業員及び宇宙飛行士たちの殉職 |

・大変化により、軌道往還機(スペースシャトルの後継機)が大気圏内飛行不能になり、

作業員が殉職した事件。

・作業員は、食料と水がなくなり動けなくなる前に、全員が宇宙に出て宇宙服を開放した。

・その他の宇宙ステーションでも、同じことが起こった。

・『大変化』の直後、

宇宙エレベータのみが宇宙に滞在している宇宙飛行士や作業員たちの唯一の地球帰還方法と考えられ、

レスキュープロジェクトが結成、遂行されたが、エレベータ自体が未完成なため、

ついに1人の生還者も出すことが出来なかった。 |

|

|

| 蜘蛛の糸 |

・俗語。

・芥川龍之介の『蜘蛛の糸』から。

・衛星軌道上から垂れてくる、カーボン・ナノ・チューブのケーブルのことを差す。

・『アルゴー01』のエレベータ建造クルーが殉職した数年後、

突如コンピュータが再起動、地上に向けてケーブルを発射。

以後、ダイダロス計画が再開される。

・つまり、お釈迦様が地獄にいるカンダタ(人類)に垂らした、蜘蛛の糸。

・ケーブルの幅は、最終的に約90cm〜1m、厚さは『新聞紙』程度。

・糸というよりは、帯。

・帯状なら、小さなデブリで穴を空けられても、影響は少ない。

(丸いケーブル状だと、それだけで破断する危険性がある) |

|

|

| ヘソの緒 |

・俗語。

・宇宙服と生命維持装置などをつなぐ、ホースやプラグのこと。 |

|

|

| アース・ポート |

・宇宙エレベータの地球側施設の名前。

・正式名称アース・ポート『クレータ01』。

・オーストラリアの西、南インド洋上に建設された、ダイダロス01のアースポート。

・メガロフロート型の洋上施設で移動可能。

・オーストラリア西岸のパースが最寄りの主要都市。

(パース国際空港はヴェーゲナー効果によりほとんど使用不可だが、

フリーマントル港が主要な港として利用されている)

・また、パース沖のガーデン島に駐留するアメリカ海軍が国連指揮下の国連軍に組み込まれており、

インド洋艦隊ともに警備・警戒任務に就いている。

・当初は空港&港湾の複合施設だったが、ヴェーゲナー効果の支配下にある現在は、

港湾施設に重点を置かれて再設計&改修された。

・港湾施設、オペレーション司令部&基地、ビーミング推進設備&基地、居住施設などの複合構造物。

・宇宙エレベータ完成の暁には、

クルーザーに向けたビーミングのレーザー放射が光の線を蒼空や夜空に向かって放たれる。

・18基のビーミング・レーザー放射方式の送電システムを完備。

・北方約150kmに、『サン・アントニオ(諸島)共和国』があり、

緊急時にはそこから高速救助艇が派遣される。 |

|

|

| 宇宙エレベータ『ダイダロス01』の建設手順 |

1. 第5国際宇宙ステーション(ISS−5)から最大250kmのケーブル(テザー)を出し、

『アラクネー』のテストを行う。

2. 静止軌道上で、3万5000kmのケーブルを繰り出すテストを行う。

ケーブルが絡まなければOK。

3. 10万kmのケーブルと制御装置を軌道往還機で地球低軌道(LEO)まで打ち上げ、

そこからさらに地球静止軌道(GEO)まで作業宇宙船の『アルゴー01』

(これも軌道往還機で上げて組み立てる)で上げる。総重量は約80t。

(スペースシャトルの後継機である『軌道往還機』では静止軌道までいけない。

シャトル、往還機とも低軌道用の運用機だから)

4. 安定軌道上でケーブルドラムを適切な位置に設置し、

引力と遠心力のバランスをとりながら『上下同時』にケーブルを繰り出す。

5. 『アルゴー01』をさらに上昇させ、

高度10万kmで宇宙側のカウンターウェイトとして使用する。

6. ケーブルが大気圏に到達したら、その先端を捕まえて、

アース・ポート『クレータ01』まで引っ張り、固定する。

7. 『アラクネー』を使い、ケーブルを太く強く織り込んでいく。

その数288。つまり『アラクネー001〜288』

8. ジオ・ステーション『アテナイ01』の建設。

施設完了したケーブルそれ自体を使って建造する。

9. 『アルゴー01』の数キロ下(地球方向)に、

本格的ペントハウス・ステーション『オリュンポス01』を建設。

10. リスク分散のために、2本目のケーブルを施設する。

最終的に複数の宇宙エレベーターを運用する。 |

|

|

| 高々度限界突破機挑戦機開発計画 |

・プロジェクト・イカロス。

・イカロス計画。 |

|

|

|

|

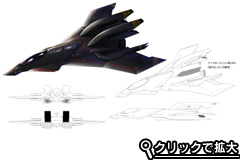

| 高々度限界突破挑戦機 |

・イカロスシリーズ。

・X−101シリーズ。

・イカロス1〜イカロス13。

・しばしば低高度限界突破挑戦機……と揶揄される。 |

|

|

|

|

| 富士山レーダー(新) |

・既存の気象衛星が耐久年数が過ぎて故障したため、

(大変化のため、後継機の打ち上げが出来ない)

富士山の山頂に再び設置された気象レーダー。

・アルテミス効果のためヘリコプターが使えず、建設には苦労した。

・『新プロジェクトX2055』で放映される。

・江戸湾ズの長距離気象情報は、ここから来ている。 |

|

|

| サン・アントニオ共和国(諸島) |

・国名&地名。

・座標:南緯30度15分、東経90度12分。

・オーストラリア西岸のパースから、直線距離で約2400km。

・南インド洋上にある、小さな共和国。

・かつての宗主国はスペイン。

・人口12万人。

・漁業と観光が主要な産業だが、

観光は『大変化』で飛行機が使えなくなったために旅行者は激減、

今や訪れる者のいない『秘境』になっている。

・言語:スペイン語(植民地以前は、サンスクリット語)。

・宗教:カトリック。

・『マリア・デル・オルモ』と『アントニオ・デル・オルモ』の出身国。

・貧しい国だが、隣接海域に『ダイダロス01』が建設されている影響で、

近頃は(一部の者の間では)経済は好調。

・過去に地球温暖化の影響で国土全土が海没の危機にあった。

(大変化の『良い影響』により、温暖化は消滅し、海面は下がり、国土は保全された)

・このため、再び宇宙を目指す『ダイダロス計画』に反発する感情が国民の多くに(隠れて)ある。

・『ダイダロス01』のアースポート『クレータ01』は、南約150kmに建造されている。

(航空機が使えない2060年では、不測の事態に備えて、

近くに高速艇が待機できる拠点が必要なため)

・江戸湾ズから、約10000km。ペリカンでも無給油では飛べない。 |

|

|

| 世界海洋運輸連合 |

・組織名。

・世界海運連合とも−W・M・T・U(The world marine transportation union)。

・大変化により航空産業界が消滅し、再び世界で一番重要な産業界になった船舶海運業。

その世界規模の相互互助組織。

・大変化以来20年、その存在感と影響力は強まる一方で、今や世界経済の中心を握っている。

・2060年代初頭、世界の若者は皆、この『W・M・T・U』の関連企業に就職したがっている。 |

|

|